|

|

4 R% N7 w8 u/ Q1 f

4 R% N7 w8 u/ Q1 f

每一代人都有自己的新问题。我在大学毕业之前好像就没听说过“抑郁症”这个词。抑郁症变成流行词汇之后,有人还以为这是一种时髦的矫情,是为了吸引注意力而故作姿态。我甚至曾一度认为抑郁症是现代医学过度诊断的结果。# }/ c( \. r: \2 V8 P+ z

30年前那些为生活奔忙的人,那些天天念叨工作和房子的人,那些从事集体劳动的工人和农民,那些连温饱都没解决的人,他们没得什么抑郁症。我还记得听过一个说法,1970年代,日本人听说美国人发明了治疗“抑郁症”的药物,都认为这是美国人变着法儿赚钱 —— 那时候日本根本就没有抑郁症这个概念。

6 `! ]/ s. A' ?% D! f( }- m8 Y. }那为什么现在这些白领们,这些除了上学什么事儿都不用操心的学生们,突然间就抑郁了呢?; I7 m3 |5 z0 E# U7 [) A& k w

是基本生活太容易了闲的吗?是父母照顾太好惯的吗?我最近听说一个新研究,让我倒吸了一口冷气。

: u1 A9 E: k: w. D; @; l年轻一代,特别是女性,可以说是正生活在一个风声鹤唳的险恶环境之中。

4 _; x9 {& {1 `1.抑郁的新一代

/ r% Q/ I" m* m# S2 b8 \9 a: f抑郁症是真的,而且正在流行。美国社会心理学家珍·特温吉(Jean Twenge)2017年出了本书,叫《i一代》(iGen),告诉我们,现在发达国家的青少年中,得抑郁症的人数可以说是触目惊心。

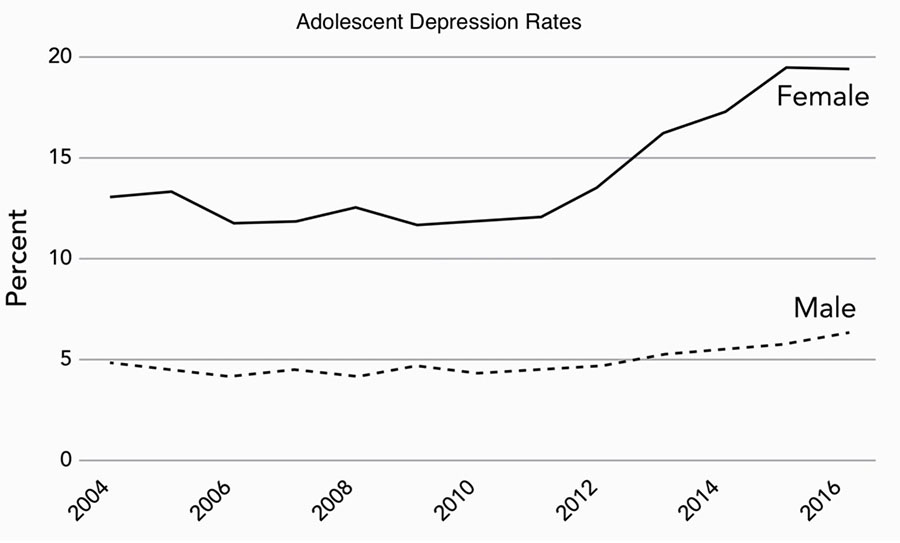

7 j/ W& b, b) V) r( p) z下面这张图说的是过去十几年间,美国12到17岁的青少年被诊断出抑郁症的比例 —— ) H: T. N* g/ a5 Q( [" }9 c- U- K

. e$ {& B1 Y+ O$ m

. e$ {& B1 Y+ O$ m

我们看到,2011年以后,抑郁症的比例持续增加,现在男生有抑郁症的比例超过5%,女生甚至是接近20%!

' g. w1 a, w0 \0 u) ^) }% H/ A你的第一反应可能跟我以前一样,认为这只不过是现在美国对抑郁症的诊断标准过于敏感了,可能这人明明挺正常,医生也要给他诊断成抑郁症。但是,下面这个数据可是硬证据。

% A' ]: e$ F) m3 U9 R2 C+ E这张图说的是过去十多年中美国15到19岁青少年的自杀率 —

- R- H! f W- q. n! p

. c" m2 K# A" l- L1 ~注意上图统计的是每10万人中自杀「成功」的人数 —— 仅仅尝试了自杀,后来被救活的不算。图中男生的自杀率比女生高,这是因为男生对自己下狠手,常常使用开枪或者跳楼这种没法抢救的方式,而女生更常用比较温和的手段。事实上,如果统计「尝试」自杀的人数,女生要多于男生。' I* G% f0 P5 {- t0 f8 E* E! `

要点在于,青少年自杀趋势和抑郁症的趋势一样,也是上升的。特别是女生,现在跟十几年前相比,自杀率几乎增加了一倍。还有人统计了不是自杀、但是是自我伤害,比如说用头撞墙之类的行为,也是一样的趋势。% p1 R/ H& o- h2 g

这个趋势就是过去十几年来,美国青少年,特别是女生,其中有越来越多的人过得不快乐,轻则抑郁,重则自杀。

% a7 j7 L0 {6 @2 v9 f2 z$ ?2 p0 v+ W特温吉把这些青少年称为“i一代(iGen)”,特指那些在1995到2012年间出生的人。

# I x; y% Q6 t2 g E这个 i,是 iPhone 的 i, 也是 Internet 的那个 i. 按中国的说法,这些人是“互联网的原住民”。他们基本上是刚满十一岁就正好能用上 iPhone 和 Facebook。, m* t' N8 ^6 M

特温吉之所以把这一代人单独拿出来研究,是因为他们有一些完全不同于上一代青少年的特点 —— o1 |- g" f! D& S! d2 z0 f

▲他们很少酗酒9 M: C$ m: o; w7 S, u9 c1 e6 Z

▲他们很少吸烟/ L s- c4 d% j8 Q T, x" t

▲他们开车更安全; @8 w+ v2 D% N& x1 Q& ]

▲他们发生性行为的时间更晚

/ a: o' O- ?. Y, `3 [. W1 @9 b▲他们更服从家长和老师,不怎么叛逆

6 J9 T, `3 e* q" u▲他们对社会的容忍度更高

4 L% x& Y5 g; q. U* {那如此说来,这个i一代有点像是日本的“食草男”和中国的“佛系青年”,可以说是绿色的一代、节能的一代、环保的一代。这不就是人们心目中的好孩子形象吗?但是,i一代有大问题。$ @ K" N. ^7 x! g

i一代是成熟得更晚的一代。他们学开车晚、谈恋爱晚、找工作也晚,他们的18岁就好像以前的15岁,13岁就好像以前的10岁。他们到了上大学的年龄,在心理上还没准备好上大学。: t2 W5 P+ Q4 Q% r4 W/ \' G

i一代最大的不同点,就是他们的心理问题非常严重。焦虑和抑郁是这一代的新趋势。7 h. g r$ [" J+ ]! g0 ~. |: w

这是身体比以前安全,心理比以前脆弱的一代。

I% F# `, p7 v4 [' d2.什么是“抑郁”: }6 B4 I2 M- ~0 G% M& d

我们精英日课专栏以前多次讲过焦虑。所谓焦虑,就是人对某种*威胁*的反应。比如说,过几天要参加一个考试,你怕考不好,你会焦虑。工作不稳定,你担心一旦被裁员就没法还房贷了,你会焦虑。

9 c, B) A9 m, i' n- ], y0 E焦虑是个不好的情绪,对健康有害,有了焦虑感应该由自己设法调节。严重的焦虑感会让人把不是威胁的东西也当成威胁。比如同事明明是随便说了一句话,你却能听出那是在针对你。明明这个任务很简单,你却很担心做不好。

1 y- `- t* k, ^& l2 ~; L但是焦虑毕竟是个容易理解的情绪。你是因为想把日子过好,才会有焦虑感。

1 b2 n* `( s$ R; C而抑郁,则是一种绝望感。你觉得自己没希望了,不管怎么努力都没用。你看任何问题都是无解的。你彻底丧失了控制感,认为一切都好不了。有个说法叫做,“抑郁是习得的无助感”。5 M. R6 V' x' u) R" u# s

焦虑和抑郁经常发生在同一个人身上。这样的人对周围事物的判断可能会有一个“敌意偏见”,认为周围的人对他有敌意。

+ M6 I3 O2 X7 d$ w' H# z那好。食草的、佛系的、绿色的 i一代,为什么会产生这样的感觉呢?这跟 iPhone 和互联网又有什么关系呢?- G- ?8 f" I$ i; e5 O1 e' Y8 j4 Y3 m$ t

3.女生的江湖& P! E2 g$ u$ i% t: ^* g, g

以下我们要说的这些结论听起来可能有点不寻常,但是请注意,它们背后是很多社会心理学家的统计研究。0 E& Q2 l& E2 G4 S

特温吉认为,i一代之所以会抑郁,很大程度上是 Facebook 之类移动社交网络影响的结果。

6 {4 K) d* E/ ?& E一个研究是看青少年每天花的“屏幕时间” —— 就是看手机看电视看电脑的时间 —— 和抑郁症的关系。结果是如果你每天的屏幕时间少于两小时,那没问题。如果多于两小时,那屏幕时间就跟抑郁症有正相关:你花在屏幕上的时间越多,就越可能得抑郁症。

. Z/ x/ t6 b. O+ P# c- n( R6 F当然相关不等于因果,所以特温吉还有别的证据。特温吉发现,那些不在屏幕上的活动,比如说体育锻炼、面对面的跟人交往、参加宗教活动、读书、甚至只要读的是印刷品而不是屏幕,就都能减少抑郁症风险。

2 A9 ^% i1 n* n) i" n' T' J3 u那屏幕时间到底坏在哪呢?首先是它占用了你跟人面对面交往的时间。统计表明如果你每天跟真人交往的时间很多,那就算你有更多的屏幕时间也没问题。, R* w! m! a" s+ @& `+ K$ Q& B

可是读书为啥就没事呢?也许手机能在一定程度上替代社交,而读书不会降低你的社交需求。

8 M H! d$ W0 G2 g0 m真实社交时间被屏幕占用,这个理论可以在一定程度上解释男生的精神状况问题。社交少可以出现各种精神状况,不一定是抑郁。

) y3 N L* ^+ W) U7 }但是它解释不了为什么女生中的抑郁症患者突然增多了这个大趋势。

" W+ s: i2 A5 O( O$ m: L8 S( Q! f特温吉的数据表明,女生跟男生的屏幕时间有重大区别。女生更多地是使用社交网络,而社交网络导致了女生的抑郁症。

0 A0 @3 F- U' c& V以前我们讲Tim Wu的《注意力商人》的时候也说过社交网络的心理危害。当时我们只是说社交网络让人爱炫耀,容易引起攀比。女生的确很重视攀比,特别是在美貌方面的攀比。人们在 Facebook 上发的照片常常是修过的,会比本人更美。一个女生看了另一个女生的照片,特别容易焦虑。

# L- R6 ]; O( |$ S6 [但是心理学家们还有一个新的洞见。对女生来说,社交网络的最大的问题并不是炫耀和攀比,而是“被孤立的感觉”。

R: x, q' k8 n4 \比如说,几个同学叫你一起出去玩,你有事去不了,你很遗憾,但是不会因此导致什么心理问题。可是如果有几个同学一起出去玩,没叫你,那你会是一种什么感觉。

5 F7 j. j v+ Z对男生来说可能无所谓,约等于叫你了你去不了,无非就是少玩一次 —— 男生在意的是这次玩的活动本身。" K( U, }3 F: \/ ?1 P0 p4 b

而女生,在意的是通过这次活动体现出来的同学关系。这里面有政治!这几个同学一起玩不带你,这意味着你跟她们的关系有问题。你感到被孤立了。0 R8 Y8 [1 J$ m3 m. c& o2 N# O

最令我吃惊的是,因为 Facebook 已经紧密地成了学生生活的一部分,美国女生会战术性地使用Facebook。比如说,一个女生在 Facebook 上贴出她和几个女生的合影,其用意,其实是为了给一个不在这张照片上的女生看:我们聚会了,没带你。8 ^( i4 ?$ A( Q8 h" }# g y

对看照片的女生来说,她看到的不是照片里那些女生美不美,她首先看的是照片里为什么没有我。

. V: K7 d& W0 @. ?, G这不是发朋友圈。这是挑衅,这是宣战。

- y' ^7 @7 x$ s男生对男生是物理攻击,女生对女生是关系攻击。, z( Q/ X8 b: O3 ^/ C5 A3 Z j! [

美国社会心理学家乔纳森·海特(Jonathan Haidt)和格雷格·卢加诺夫(Greg Lukianoff)在2018年出版的新书《被娇养的美国心灵》(The Coddling of the American Mind)中提到这个研究的时候说 ——1 n4 b3 ~5 s4 Z+ [! G! m) q; T4 r3 F1 T

如果你想杀死很多美国男孩,你可以给他们每人发一把枪;如果你想杀死很多美国女孩,你可以给她们每人一个智能手机。6 j4 u O w- }1 m" T

4.安全与脆弱' v9 N# ~! [9 S6 C

我觉得把所有抑郁症都归结于 Facebook 显然是不太公正的。海特和卢加诺夫问了一个更深层的问题:为什么这一代学生的心理素质变得这么脆弱了?6 M1 m% q- {9 x) c0 c

女生爱搞政治很正常,那也不至于就抑郁了啊。海特和卢加诺夫这本书的答案是,因为现在美国社会给孩子的环境过于强调安全。美国校园不但强调身体安全,而且还试图杜绝任何语言上的不安全。学校教育学生从教授、从媒体中寻找可能会冒犯他们的字眼儿。) J) @- ?* B7 v- @6 }2 F; y# n' @

在这种氛围内,学生们变得异常敏感。他们从来没有经历过真正的不安全,反而看什么东西都感觉不安全。& v0 e1 g! ~8 }6 z8 }9 I* z! }

人本来是个反脆弱的东西,而现代化的娇惯式的教育,正在把人变脆弱。5 @( [' u8 B. p

我知道有些抑郁症是大脑的硬件出了问题,甚至可能跟基因有关。而且中国也不是美国。但是这两本书对我们仍然有借鉴意义 ——2 D9 f2 Z& U5 p: d% ]8 f' V+ t# G G

你应该让孩子为将来要走的路做准备,而不是把路给孩子准备好。2 _( Q F8 @9 ^9 q; x6 E2 a* b

Q i3 w4 I2 C* a) }% Y. E4 M |

|